1.複素平面

[b][size=100][size=150][color=#999999]このページは電子ブック「[i][url=https://www.geogebra.org/m/a4dwkkhh]探求 数学Ⅲ[/url]」の一部です[/i]。[/color][br][/size][/size][/b]

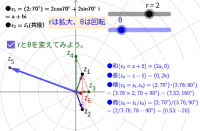

rで拡大、θで回転

1。複素数と演算

[b][size=150]<複素数と定義と複素平面>[br][/size][/b]実数Rの要素a,bを使い、虚数単位i(i2=-1)の一次式z=a+biで表すことができる数を[color=#0000ff][b]複素数[complex number][br][/b][/color]という。環境によっては、[color=#9900ff][b][size=150]虚数単位[imaginary unit]i[/size][/b][/color]を[i]i[/i]と[br]イタリックにしたりjを使ったりすることもある。pythonのように。[br]aとbだけを抜き出して[color=#0000ff][b][size=150](a,b)のように座標や[/size][size=150]位置ベクトルと同様に[/size][/b][/color]かくこともできる。[br]aを[color=#0000ff][b]実部[/b][/color]、bを[color=#0000ff][b]虚部[/b][/color]という。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]z=0+ 0 i は複素平面の原点O(0 ,0)に対応する。極座標はO=(0; θ) [br]z= i は複素平面の点A(0 ,1)に対応する。極座標は A=(1; π/2) [br]z= -1 は複素平面の点B(-1 ,0)に対応する。極座標は B=(1; π) [br]z=1/2+ √3/2 i は複素平面の点C(1/2 ,√3/2)に対応する。極座標はC=(1; π/3) [br][br][b][size=150]<共役複素数>[br][/size][/b]複素数z[sub]1[/sub]=a+biとz[sub]2[/sub]=c+diが等しいのは(a==c ∧b==d)に限る([color=#0000ff][b]==はGeogebraの論理表現[/b][/color])[br]複素数z1とz2の実部が等しく、虚部の和が0になる複素数の組を互いに[color=#0000ff][b]共役[conjugate][/b][/color]という。[br][b][size=150]z=a+biの[/size][/b][color=#0000ff][b]共役複素数zバー([math]{\overline{z}}[/math])[/b][/color]=[size=150][b]a[color=#9900ff]-b[/color]i[/b][/size]となる。[br]バーが表示できない環境では、[color=#0000ff][b]*(アスタリスク)[/b][/color]をつけて、z*とかくことがある。[br][u][b](注意)Geogebraのテキスト画面では、数学記号として mathと\mathを[ ]に入れて[br]開始タグと終了タグとし、その中に\overline{ z }などと記述すればよい。アプリの中では、[br]数学記号タグ不要で、いきなりtex文とかけばよい。tex文は文字の前に\ナントカという命令をつける。[br][/b][/u][br]共役記号は、和、差、定数倍、積、商どれにでも、部分に分解して入り込める。[br]つまり、[br][math]\bold{\overline{\left(\alpha+\beta\right)}=\overline{\alpha}+\overline{\beta},\overline{\left(\alpha-\beta\right)}=\overline{\alpha}-\overline{\beta},\overline{\left(\alpha\cdot\beta\right)}=\overline{\alpha}\cdot\overline{\beta},\overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)}=\frac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}}}[/math] [br][color=#0000ff](理由)[/color][br]α=(a, b), β=(c,d) と実部、虚部を座標のようにかいて途中をたどってみよう。[br][color=#9900ff][b]複素数の和・差はベクトルと同じで各成分の和差とする。[br][/b][/color][u][color=#9900ff]公式以外の記述では[b][size=150]共役は*で表す[/size][/b][size=150][b]ことにする[/b][/size]。[br][/color][/u]α+β=(a+c, b+d) だから、(α+β)*=(a+c, [color=#9900ff]-b-d[/color])。[br]一方で、α*+β*=(a, -b)+(c,-d)=(a+c,[color=#9900ff]-b-d[/color])[br]また、差はdを-dに,cを-dにするだけだから、成り立つ。[br][br][color=#9900ff][b]複素数の積・商は多項式の積・分数式の有理化との類比で定義されている。[br][/b][/color]αβ=(a+bi)(c+di)=ac+adi+bci+bdi[sup]2[/sup]=(ac-bd)+(ad+bc)iと展開してiについて整理できる。[br]だから、(αβ)*=(ac-bd)[color=#9900ff]-(ad+bc)[/color]i。[br]一方、α*β*=(a[color=#9900ff]-b[/color]i)(c[color=#9900ff]-d[/color]i)=ac[color=#9900ff]-[/color]a[color=#9900ff]d[/color]i[color=#9900ff]-b[/color]ci+[color=#ff00ff]bd[/color]i[sup]2[/sup]=(ac-[color=#ff00ff]bd[/color])[color=#9900ff]-[/color](a[color=#9900ff]d[/color]+[color=#9900ff]b[/color]c)i[br]1/α=1/(a+bi)=(a-bi)/((a+bi)(a-bi))=(a-bi)/(a[sup]2[/sup]+b[sup]2[/sup])だから、(1/α)*=(a[color=#9900ff]+b[/color]i)/(a[sup]2[/sup]+b[sup]2[/sup])[br]一方、1/α*=1/(a[color=#9900ff]-b[/color]i)=(a[color=#9900ff]+b[/color]i)/((a[color=#9900ff]-b[/color]i)(a[color=#9900ff]+b[/color]i))=(a[color=#9900ff]+b[/color]i)/(a[sup]2[/sup]+b[sup]2[/sup])[br]積も逆数も共役複素数は演算の前に分解できるから、商も分解できることになる。[br][br][b][size=150]<絶対値>[/size][/b][br]複素数[math]\overline{z}=a+bi[/math] の大きさとは、複素数の実部と虚部をそれぞれR座標、Z座標とする平面での位置ベクトルのサイズ|z|のことで、[math]\sqrt{a^2+b^2}[/math] で求められる。[br]一方で、[math]\bold{z\cdot \overline{z}=\left(a+bi\right)\left(a-bi\right)=a^2-\left(bi\right)^2=a^2+b^2=\left|z\right|^2}[/math][br]のように、[color=#0000ff][b]複素数に共役複素数をかけると、複素数の絶対値の2乗[/b][/color]を求めることができる。[br]もちろん、|z*|=|z|だから、[color=#0000ff][b]絶対値記号があるときは共役記号は消せるね![/b][/color][br]一方で,[br]複素数を極形式でz1=(r1 ; θ1) , z2=(r1; θ2)と表すと、[br]|[color=#0000ff][b][size=150]z1・z2| =|(r1・r2;θ1+θ2)|=r1・r2=|z1||z2|。[br]|z1/z2| =|(r1/r2;θ1-θ2)|=r1/r2=|z[b][size=150]1|/|z2|[/size][/b]。[br][/size][/b][/color]このように、動径は演算と同じで、偏角は積なら和、商なら差になる。[br]ということは絶対値は、動径の問題なので、複素数の積・商の絶対値は、絶対値の積・商になるね。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「aが実数のとき2次方程式x[sup]2[/sup]+ax+4a=0が絶対値が4の2つの虚数解をもつときのa」は?[br]2つの虚数解をαとβとすると、解と係数の関係からαβ=4a、α+β=-a。[br]そして、虚数解は共役複素数のペアになることから、αβ=αα*=4・4=16。4a=16からa=4。[br][br][br][b][size=150]<複素数の実数条件>[br][/size][/b]成分で表すなら明らかに[color=#0000ff][b]実数条件は虚部=0[/b][/color]というだけのことだね。[br]しかし、共役複素数(*)を使うと、成分表示をしなくても実数条件が表せる。[br][color=#0000ff][b][size=150]z=z*[/size][/b][/color]。[br]これで、虚部=0と必要十分だね。計算は省略しよう。[br][color=#0000ff](例)[br][/color]「z+1/zが実数である条件」は?[br]z+1/z-(z+1/z)*=z+1/z-z*-1/z*=0と同値。zz*=r[sup]2[/sup]とする。[br]z≠0のとき、zz*をかけると[br]zzz*+z*-zz*z*-z=0[br]r2(z-z*)-(z-z*)=(r[sup]2[/sup]-1)(z-z*)=0。[br]だから、|z|=1かzはz≠0の実数となる。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「z=(1+αi)/(1-αi)(α≠-i)なら、αが実数⇔|z|=1」はどうしてか?[br]p=1+αi, q=1-αi。αα*=r[sup]2[/sup]とする。[br](⇒)|p|=|q|=√(1+α[sup]2[/sup])=kとする。|z|=k/k=1。[br](逆)p*=1+(αi)*=1+(α)*(i)*=1-α*i, q*=1-(αi)*=1-(α)*(i)*=1+α*i,[br] |z|[sup]2[/sup]=(p/q)・(p/q)*=(p/q)・((1-α*i)/(1+α*i))=1[br] p(1-α*i)-q(1+α*i)=(1+αi)(1-α*i)-(1-αi)(1+α*i)=1+(α-α*)i+r[sup]2[/sup]-(1+(α*-α)i+r[sup]2[/sup])=2(α-α*)i =0[br] これから、α-α*=0となる。だから、α=α*となり、αは実数。[br]

★極形式とド・モアブルで楽に解こう

2.ド・モアブルの定理

[b][size=150]<ド・モアブルの定理>[br][/size][color=#0000ff][size=150](cosθ+ isinθ)[sup]n[/sup]=cos nθ+isin nθ[br][br][/size][/color][/b][color=#0000ff](理由)[/color][br]z=(r; θ) とすると、zの成分は(r cosθ, r sinθ)となるから、z= r(cosθ+isinθ)。[br]複素数の積の定義から、極形式でかくとzz=(rr;θ+θ)=(r[sup]2[/sup];2θ)。[br]これから、z[sup]n[/sup]=(r[sup]n[/sup] ;nθ) 、z[sup]n[/sup]=(r[sup]n[/sup] cosnθ, r[sup]n[/sup] sinnθ)=r[sup]n[/sup](cosnθ + i sinnθ)。[br]これから、 (r(cosθ+isinθ))[sup]n[/sup]=r[sup]n[/sup](cosnθ + i sinnθ) この式でr=1とすればよい。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「[math]z^3=-8i[/math]となる解z」は?[br]z[sup]3[/sup]=(8;270度±360k度)だから、θ={270,630,-90}/3={90,210,-30}(度)など。[br]z={(2;90度), (2;210度), (2;-30度)}={[math](0,2),(-\sqrt{3},-1),(\sqrt{3},-1)[/math]}[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「方程式[math]z^3-3z^2+3z-1-i=0[/math]の解z」は?[br]p=z-1とおくと、z=p+1で、p[sup]3[/sup]=i=(1; 90度±360k度) だから、θ={90,450,-270}/3={30,150,-90}(度)など。[br]p={(1;30度),(1;150度),(1;-90度)}={(√3/2,1/2),(-√3/2,1/2),(0,-1)}[br]z=p+1=p+(1;0)={(√3/2,1/2),(-√3/2,1/2),(-1,0)}+(1,0)={[math](1+\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}),(1-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}),(1,-1)[/math]}[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「[math]F(x)=(x+ai)^n=p(x)+q(x)i[/math]で、実部と虚部が実数の整式ならp(x)をx-aで割った余り」は?[br]F(a)=(a+ai)[sup]n[/sup]=p(a)+q(a)iとなる。(a+ai)[sup]n[/sup]=(√2a; 45度)[sup]n[/sup]=(√2a)[sup]n[/sup](cos45n, sin45n)[br]=(√2a)[sup]n[/sup]cos45n+ (√2a)[sup]n[/sup]sin45n iより、p(x)をx-aで割った余りp(a)=[math](\sqrt{2}a)ncos45n[/math]。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「[math]α、βがα^2+β^2=αβ、|α-β|=3[/math]を満たすとき原点Oとα、βを頂点とする三角形の面積」は?[br] α[sup]2[/sup]+β[sup]2[/sup]=αβの両辺をα[sup]2[/sup]で割り、z=β/αとおくと、1+z[sup]2[/sup]=z 。[br] z[sup]2[/sup]-z+1=0。z=(1±√3i)/2=β/α[br] z=(1;±60度) から、βはαを±60度回転したもの。[br] |α-β|=|α-(1±√3i)/2α|=|1-(1±√3i)/2||α|=|(1/2, ±√3/2)||α|=1・|α|=|α|=3。[br] だから、三角形Oαβは一辺3の正三角形となる。[br] 面積は1/2・3・3・sin30度=9/2・√3/2=[math]\frac{9}{4}\sqrt{3}[/math]。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「[math]z=cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)+i\cdot sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)[/math],[math]\alpha=z+z^2+z^4,\beta=z^6+z^5+z^3[/math] とするときにα+β、αβ、αの値」は?[br]・ド・モアブルの定理からz[sup]7[/sup]=1がすぐわかるね。[br] すると、[math]z^7-1=\left(z-1\right)\left(1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6\right)=\left(z-1\right)\left(1+\alpha+\beta\right)=0[/math] で、z≠1から、α+β=-1だね。[br]・|z|=1から1/z=[math]\overline{z}[/math]となり、[math]\overline{z^k}=\overline{z}^k=(1/z)^k=(1/z^k)=(z^7/z^k)=z^{7-k}[/math] だから、[br][math]\overline{\alpha}=\overline{z+z^2+z^4}=z^6+z^5+z^3=\beta[/math]となり、αとβは共役とわかるね。[br]αβ=[math]\left(z+z^2+z^4\right)\left(z^6+z^5+z^3\right)=z^7+z^7+z^7+\left(z^6+z^4\right)+\left(z^8+z^5\right)+\left(z^{10}+z^9\right)=3+z^6+z^4+z^1+z^5+z^3+z^2[/math][br]αβ=3-1=2。[br]・解と係数の関係から、αとβはt[sup]2[/sup]+t+2=0の解で、zが単位円を7等分した最小の角の複素数。[br]z[sup]k[/sup]はそのk倍の角になるから、αとβの実部は等しくαの虚部が正、βの虚部が負となるとわかる。[br][math]\alpha=\frac{-1+\sqrt{7}i}{2}[/math][br]

5.数列の極限

★数列はけなげに淡々と動く

[b][size=100][size=150][color=#999999]このページは電子ブック「[i][url=https://www.geogebra.org/m/a4dwkkhh]探求 数学Ⅲ[/url]」の一部です[/i]。[/color][br][/size][/size][/b]

1.数列は関数

[b][size=150]<数列anの収束と発散>[/size][/b][br]自然数kに対応する関数akのリスト{a[sub]1[/sub],a[sub]2[/sub],....,a[sub]n[/sub],....}を[color=#0000ff][b]無限数列[sequence][/b][/color]という。[br][color=#0000ff](例)[/color]1,1/2,1/4,.....,1/2[sup]n-1[/sup],.......は無限数列だ。[br]・数列anが番号の大小と数列の大小と同じなら単調増加。大小が反対なら単調減少という。[br]・単調増加数列のどれもM以下なら上に有界、単調減少数列のどれもN以上なら下に有界という。[br] M以下ということはM未満でもよい。だから、Mは最大値というわけではない。[br] 同様にN以上はNより大でもよかから、Nが最小値というわけではない。[br][color=#0000ff](例)[/color]1/2, 2/3,3/4, .......,n/n+1,.....は1をこえないので、上に有界。[br][br]・[color=#0000ff][b][size=150]適当な正数εに対して、N(ε)をこえる番号nからは|a[sub]n[/sub]ーα|<εが成り立つようなN(ε)が選べるとき[/size][/b][/color]、「a[sub]n[/sub]は[color=#0000ff][b]極限値はα[/b][/color]だ」や「anは[color=#0000ff][b]αに収束[converge][/b][/color]する」という。[math]^{lim}_{n\longrightarrow\infty}a_n=α[/math]([b][size=150][color=#9900ff]コーシーの定理[/color][/size][/b]) [br] つまり、a[sub]n[/sub]のαとの差異が適当なεにおさまるようにできる無限数列のことだね。[br]・有限な極限値を持たないときは、[color=#0000ff][b]発散[diverge][/b][/color]するという。[br]発散の1つめは、anが∞(正の無限大)または、−∞(負の無限大)に発散する場合。[br]これを[b][color=#0000ff]単純発散[properly divergent][/color][/b]という。[br]揺れ動く場合も発散という。有界な範囲内で振動する[color=#0000ff][b]有界振動[oscillate finitely][/b]と、[/color][br]有界ではなく振動する[color=#0000ff][b]振動発散[oscillate infinitely][/b]が[/color]ある。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]n→∞のとき、[br]a[sub]n[/sub]=[math]\frac{1}{2n}=\frac{1}{\infty}\longrightarrow0[/math][math]\frac{1}{2n}=\frac{1}{\infty}\longrightarrow0[/math] は収束、a[sub]n[/sub]=n+1→∞ は単純発散、a[sub]n[/sub]=cosn→±1の間で有界振動。[br]a[sub]n[/sub]=n cosnは+∞か−∞の両方になりうる振動発散。[br][br][b][size=150]<数列の極限値の性質>[br][/size][/b]n→∞のとき、数列anがαに収束し、数列bnがβに収束するとき、[br]数列の和、差、定数倍、積、商の極限値は、極限値の和、差、定数倍、積、商になる。[br][color=#0000ff][b]n→∞のとき、an+bn→α+β、an-bn→αーβ、c an→c α、[/b][/color][color=#0000ff][b]an・bn→α・β、an/bn→α/β (β≠0)。[br][/b][/color][br][b][size=150]<無限等比数列の極限>[br][/size][/b]無限等比数列ar[sup]n-1[/sup]は公差によって収束、発散の状況が変わってくる。[br]r>1ならばan→∞(正の無限大)に単純発散。[br]r= 1ならばan=aとなり、an→aに収束。r が -1と1の間ならば、an→0に収束。[br] r =-1ならば、+1と-1を交互にくり返すから、有界振動。[br] r <-1 ならば、正と負をくり返しながら発散するから、振動発散。[br][color=#0000ff](例)[/color]n→∞のとき、[br]a[sub]n[/sub]=(0.5)[sup]n[/sup]→0 に収束。、a[sub]n[/sub]=2[sup]n[/sup]→∞で単純発散。、a[sub]n[/sub]=(-1)[sup]n[/sup]→±1で有界振動、a[sub]n[/sub]=(-1.5)[sup]n[/sup]は±∞で振動発散。

等比数列と部分和って似てる???

2.数列の収束と和の収束

[b][size=150]<部分和と無限級数>[br][/size][/b]無限数列をたし算したい。[br]そのために途中のn番目までの和を考える。[br]無限数列の1番目からn番目までの和を[color=#0000ff][b]部分和[nth partial sum][/b][/color]という。[br](例)Sn=1+1/2+1/4+......+1/2[sup]n-1[/sup]は部分和。[br]部分和のS[sub]n[/sub]=∑akのn→∞のときの極限値limSnを[color=#0000ff][b]無限級数[infinite series](の和)[/b][/color]といいます。[br]部分和という考え方を用意する理由は、[color=#0000ff][b]数列を「無限にたすこと」[/b][/color]を考える代わりに[br][color=#0000ff][b]途中までたした「部分和という数列」の極限値を求めると言い換えた方が扱いやすいからだ。[br][/b][/color][b]数列の極限値[/b]と部分和という[b]数列の極限値[/b]。なかなか語呂がいいね。[br]部分和の数列S1,S2,S3,........,Sn,............の[color=#0000ff][b]極限値を無限級数の和[/b][/color]と呼ぶ。[br]つまり、[b][size=150]∑[sup]∞[/sup]a[sub]n[/sub]=limS[sub]n[/sub][/size][/b][br][color=#0000ff](例)[/color][br]無限等比級数{a[sub]k[/sub]=ar[sup]k-1[/sup]|kは自然数}の部分和、つまり、[color=#0000ff][b]有限級数の和[/b][/color]は[br]・r≠1のときS[sub]n[/sub]=a(1-r[sup]n[/sup])/(1-r) ・r=1のときSn=na[br][color=#0000ff][b]無限級数の和[/b][/color]はrの絶対値が1未満なら[math]\frac{a}{1-r}[/math]だ。[br][br][b][size=150]<数列anの収束と部分和Snの収束>[br][/size][/b]部分和Snにも収束、単純発散、有界振動、振動発散がある。[br]部分和Snに[color=#0000ff][b]有界な極限値βがあるとき、級数S∞はβに収束[/b][/color]するという。[br]・[b][color=#0000ff]「n→∞のとき、部分和Snが収束するならば数列an→0に収束する。」[br][/color][u][color=#980000]しかし、その逆は成り立たない[/color][/u][color=#0000ff]。「[b][color=#0000ff]数列an→0に収束しても、部分和Snが発散するかもね。」[br][/color][/b]もちろん、対偶は成り立つ。[br]「n→∞のとき、数列an→0に収束しないならば部分和Snは発散する。」[br][br][/color][/b][color=#0000ff]・数列が0に収束して、部分和も収束する場合[br](例)[br][/color] 数列an={1,1/2,1/4,.....,1/2[sup]n-1[/sup]}→1/∞=0に収束する。 (n→∞のとき)[br] 部分和Sn={1,1+1/2,1+1/2+1/4,1+1/2+1/4+1/8,...........,1(1-(1/2)[sup]n[/sup])/(1-(1/2))}[br] ={1, 3/2,7/4, 15/8,........,2(1-(1/2)[sup]n[/sup])}→1/(1/2)=2に収束する。(n→∞のとき)[br][color=#0000ff]・数列が0に収束するのに、部分和が発散する場合[br](例)[br][/color] 数列an={1/√1,1/√2,1/√3,.....,1/√n}→1/∞=0に収束する。 (n→∞のとき)[br] しかし、[br] 部分和Sn=[math]\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+....+\frac{1}{\sqrt{n}}>n\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}=\sqrt{n}=f\left(n\right)[/math] [br] n→∞のとき、f(n)→∞と発散する関数より部分和はいつも大きいから[br] Sn→∞で発散する。(n→∞のとき、)[br][color=#0000ff](例)[/color][br] 数列an={1/1,1/2,1/3,......,1/n}→1/∞=0 (n→∞のとき)[br]区分求積でx=kにおける曲線y=1/xの幅1の積分と定数1/kの長方形の面積比較から、[br]integral(1/x,k,k+1)<integral(1/k,k,k+1)=1/k[br]これをあつめてintegral(1/x,1,n+1)=[log|x|][sup]n+1[/sup] [sub]1[/sub]=log(n+1)<∑(1/k)[br] 部分和Sn=∑an>log(n+1)→∞だから、Sn→∞で発散する。[br][color=#0000ff]・数列が0に収束しないから、部分和が発散する場合[br][/color][color=#0000ff](例)[br][/color] 数列an={1/2,2/3 , 3/4, 4/5,.....,k/(k+1)}→1に収束する。 (n→∞のとき)[br] 数列は0に収束しないので、[br] 部分和Sn={1/2, 1/2+2/3,1/2+2/3+3/4,...........}→∞に発散する。(n→∞のとき)[br][color=#0000ff](例)[br][/color]「級数S=∑(1+1/n)[sup]n[/sup]=∑((n+1)/n)[sup]n[/sup]の収束/発散」はどうなる?[br] 数列an={2/1,(3/2)[sup]2[/sup], (4/3)[sup]3[/sup],.........,(n+1/n)[sup]n[/sup]}は0には収束しない。(n→∞のとき)[br] だから、級数は発散する。

3.極限値を求める

[size=150][b]<極限値>[/b][/size][br]nを限りなく大きくすると、1/nは限りなく0に近づく。1/∞=0。[br]0は1/nの[color=#0000ff]極限値[limit][/color]で、[math]^{lim}_{_{n\longrightarrow\infty}}\frac{1}{n}=0[/math] とかく。[br]極限値は、数列の一般項のnに∞を代入して求められるとは限らない。[br][color=#0000ff]・nに∞を代入すると∞/∞、[color=#0000ff]∞-∞になる場合[/color][br][/color]∞になる速さが異なるときは、∞/∞は発散するときと0に収束するときがある。[br]∞になる速さのレベルが同じときは、nが1/nになるような式変形して、[br]0になる部分を作ることで極限値を求められるときがある。[br][color=#0000ff](例)[/color][br][b][math]\text{^{lim}_{n\longrightarrow\infty}[br]\frac{n^2-25}{n-5}}[/math] [math]=^{lim}_{n\longrightarrow\infty}\left(n+5\right)\longrightarrow\infty[/math][/b][br][b][math]=^{lim}_{n\longrightarrow\infty}\frac{1}{n+5}=\frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{5}{n}}\longrightarrow\frac{0}{1}=0[/math] [/b][br][color=#0000ff](例)n→∞のとき、[br][/color][math]\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)=\frac{\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)\left(\sqrt{n^2+n}+n\right)}{\left(\sqrt{n^2+n}+n\right)}=\frac{n^2+n-n^2}{\left(\sqrt{n^2+n}+n\right)}[/math][br]=[math]\frac{n}{n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\longrightarrow\frac{1}{\sqrt{1+0}+1}=\frac{1}{2}[/math][color=#0000ff](例)n→∞のとき、[/color][br][math]\frac{\frac{1}{6}n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{n^3}=\frac{1}{6}\frac{1\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{n}\right)}{1\cdot1\cdot1}\longrightarrow\frac{1}{6}[/math][br][color=#0000ff](例)n→∞のとき、[/color][br][math]\frac{\left(n+1\right)^2+\left(n+2\right)^2+......+\left(n+2n\right)^2}{1^2+2^2+.......+\left(2n\right)^2}\longrightarrow\frac{13}{4}[/math][br]([color=#0000ff]理由)[/color][br][math]\frac{\sum^{2n}_{k=1}\left(n+k\right)^2}{\sum^{2n}_{k=1}k^2}=\frac{n^2\sum^{2n}1+2n\sum^{2n}k+\sum^{2n}k^2}{\sum^{2n}k^2}=\frac{n^2\cdot2n+2n\cdot\frac{\left(2n\right)\left(2n+1\right)}{2}+\frac{1}{6}2n\left(2n+1\right)\left(2\cdot2n+1\right)}{\frac{1}{6}2n\left(2n+1\right)\left(2\cdot2n+1\right)}[/math] [br][math]=\frac{3\left(2n^3\right)+3\left(4n^3+2n^2\right)+\left(8n^3+6n^2+n\right)}{\left(8n^3+6n^2+n\right)}=\frac{6n^3+12n^3+6n^2+8n^3+6n^2+n}{8n^3+6n^2+2n}=\frac{26+\frac{12}{n}+\frac{1}{n^2}}{8+\frac{6}{n}+\frac{2}{n^2}}\longrightarrow\frac{13}{4}[/math][br][color=#0000ff]・nに∞を代入すると1/∞になる場合[br][/color] 部分和が分数形なら[b]部分分数に分解して相殺して単純化[/b]してから極限値を求めよう。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]Sn=∑[math]\frac{1}{k\left(k+1\right)}[/math]=∑[math]\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)[/math]=1/1-1/2+1/2-1/3+.....+1/n-1/n+1=1-1/(n+1)[br]n→∞なら、Sn→1。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]n→∞なら、Sn=∑f(k)=[math]\sum^n_{k=2}\frac{log_2\left(1+\frac{1}{k}\right)}{log_2k\cdot log_2\left(k+1\right)}\longrightarrow1[/math][br]f(k)=(log(k+1)-logk)/logk・log(k+1)=1/logk-1/log(k+1)。[br]Sn=1/log[sub]2[/sub]2-1/log[sub]2[/sub](n+1)=1-1/log(n+1)。Sn→1-1/∞=1-0=1。[br][b][size=150]<ロピタルの定理>[br][/size][/b]f(x)とg(x)の極限値が等しく、0か±∞どれかになるとき、f(x)/g(x)の極限値はf'(x)/g'(x)の極限値に等しい。[br]というのがあります。[br][color=#0000ff](例)[br][/color]f(x)=x[sup]2[/sup],g(x)=2[sup]x[/sup]はn→∞のとき、∞に発散する。f'(x)/g'(x)=2x/2[sup]x[/sup]ln2、f''(x)/g''(x)=2/2[sup]x[/sup]ln2ln2[br] だから、f(x)/g(x)→2/∞=0に収束するね。[br][b][size=150]<p乗数列>[br][/size][/b]n→∞のときの、nの正数p乗のの和Sn=∑1/n[sup]p[/sup]の収束/発散は、[br]pが1以下なら発散、pが1より大なら収束。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]Sn=1+1/√2+1/√3+1/√4+1/√5+.....+1/√nは発散する。[br]Sn=1+1/2+1/3+1/4+1/5+.....+1/nは発散する。[br]Sn=1+1/2[sup]2[/sup]+1/3[sup]2[/sup]+1/4[sup]2[/sup]+1/5[sup]2[/sup]+....+1/n[sup]2[/sup]はπ[sup]2[/sup]/6に収束する。[br](例)[br]「関数[math]f\left(x\right)=x^2-2mx+m^2[/math] とx軸とy軸がかこむ領域Dで、周上も含む格子点数T[sub]m[/sub]とDの面積S[sub]m[/sub]の比[br]T[sub]m[/sub]/S[sub]m[/sub]のm→∞のとき極限」は?[br]f(x)=(x-m)[sup]2[/sup]から、放物線はx=mでx軸と接し、y切片はm[sup]2[/sup]となる。[br]x=kにおける格子点数はx軸上の1個も入れてf(k)+1になるね。[br]だから、T[sub]m[/sub]=[math]\sum_{k=0}^m\left(k^2-2mk+m^2+1\right)=\sum_{k=0}^mk^2-2m\sum_{k=0}^mk+\left(m^2+1\right)\sum_{k=0}^m1[/math][br]=[math]\frac{m\left(m+1\right)\left(2m+1\right)}{6}-2m\left(\frac{m\left(m+1\right)}{2}\right)+\left(m^2+1\right)\left(m+1\right)[/math][br]=[math]\frac{\left(m+1\right)}{6}\left(m\left(2m+1\right)-6m^2+6\left(m^2+1\right)\right)=\frac{\left(m+1\right)}{6}\left(2m^2+m+6\right)[/math][br]一方で、Sm=[math]\int_0^m\left(x-m\right)^2=\frac{1}{3}\left[\left(x-m\right)^3\right]_0^m=-\frac{1}{3}\left(-m\right)^3=\frac{1}{3}m^3[/math][br]m→∞のとき、T[sub]m[/sub]/S[sub]m[/sub]=[math]\frac{\frac{\left(m+1\right)}{6}\left(2m^2+m+6\right)}{\frac{1}{3}m^3}=\frac{\frac{\left(1+\frac{1}{m}\right)}{6}\left(2+\frac{1}{m}+\frac{6}{m^2}\right)}{\frac{1}{3}}\longrightarrow\frac{\frac{1}{6}\cdot2}{\frac{1}{3}}=1[/math][br]

点数が面積に近づく

10.導関数

忙しい?ゆっくり?どっちが好き?

1.微分係数

[b][size=150][b][size=100][size=150][color=#999999]このページは電子ブック「[i][url=https://www.geogebra.org/m/a4dwkkhh]探求 数学Ⅲ[/url]」の一部です[/i]。[/color][br][/size][/size][/b][br]<微分係数の定義>[/size][/b][br]・微分係数はyの増分Δyをxの増分Δxで割った商、[color=#0000ff][b]平均変化率のΔx→0のときの極限値[/b][/color]。[br]Δx=b−aで定義した場合は、b→aにしたときの(f(b)-f(a))/(b-a)の極限値[br]Δx=hで定義した場合は、h→0にしたときの(f(a+h)-f(a))/hの極限値や[br](f(a)-f(a-h))/hの極限値で定義できるね。[br]・この極限値が存在するときに[color=#0000ff][b]x=aにおける微分係数[/b][/color]といい、[color=#0000ff][b]f'(a)[/b][/color]とかく。[br] f(x)は[color=#0000ff][b]x=aで微分可能[/b][/color]だという。[br] f(x)がx=aで微分可能ならば、x=aで連続。[br] 微分係数f’(a)はy=f(x)のx=aにおける接線の[color=#0000ff][b]傾き[slope][/b][/color]でもある。[br]・f(x)が区間(a,b)の各点xで微分可能なとき、各点の微分係数f'(x)をxの関数とみることができる。[br] それをf(x)の[color=#0000ff][b]導関数[derivative][/b][/color]という。[br][b][size=150]<導関数の定義>[br][/size][/b]微分係数のx=aの部分をxにしたものが導関数の平均変化率Δy/Δxの極限dy/dx。[br]dy/dx=lim[sub]h→0[/sub](f(x+h)-f(x))/hやlim[sub]h→0[/sub](f(x)-f(x-h))/h。[br]導関数の定義は微分係数を求めることにつながり、極限値を求めることにも利用できる。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「f'(0)=1のとき、x→0のときの(f(sin3x)-f(0))/xの極限値」は?[br] (f(sin3x)-f(0))/x=(f(0+sin3x)-f(0))/sin3x・sin3x/3x・3→f'(0)・1・3=3[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「x→1のとき、logx/(x-1)の極限値」は?[br] f(x)=logxとおくと、f'(x)=1/xだから、f’(1)=1 [br]lim [sub]x→1[/sub]logx/(x-1)=lim[sub]x→1[/sub](logx-log1)/(x-1)=lim[sub]x→1[/sub](f(x)-f(1))/(x-1)=f'(1)=1。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「[math]p\left(x\right)\le f\left(x\right)\le q\left(x\right)[/math] となる関数f(x)のx→0のときの微分係数」は?[br]微分係数を求めるには、分子部分(Δy)だけを求め、次にΔxあたるhやf(b)-f(a)で割れば良いね。[br]p(0)=q(0)=だから、[math]1\le f\left(0\right)\le1[/math] から、f(0)=1となる。[br]だから、f'(0)の分子部分にあたるf(x)-f(0)は、[math]p\left(x\right)-1\le f\left(x\right)-f\left(0\right)\le q\left(x\right)-1[/math] と挟めるね。[br]次に、分母のΔx、つまりx-0で割った不等式を作る。[br][math]\frac{\left(p\left(x\right)-1\right)}{x}=-3x+2=r\left(x\right),\frac{\left(q\left(x\right)-1\right)}{x}=3x+2=s\left(x\right)[/math] とおき、極限値をはさみうちの原理で決定しよう。[br]x>0のときは、[math]r\left(x\right)\le\frac{f\left(x\right)-f\left(0\right)}{x-0}\le s\left(x\right)[/math] となる。右側極限値はx→+0のとき、r(0)=s(0)=2から、2。[br]x<0のときは、[math]r\left(x\right)\ge\frac{f\left(x\right)-f\left(0\right)}{x-0}\ge s\left(x\right)[/math] となる。左側極限値はx→-0のとき、r(0)=s(0)=2から、2。 [br]まとめると、極限値f'(0)は2。

接しているときは交点が1個

2.基本関数の導関数

[size=150][color=#9900ff]くわしくは[u][b]こちら[url=https://www.geogebra.org/m/jrgukccb]数学Ⅱ[/url]の微積分[/b][/u]へ[/color][b][br][br]<基本導関数>[/b][/size][br]・[color=#0000ff][b]べき関数[Power Rule][/b][/color][br](c)'=0 、(x)'=1、(ax)'=a[size=100] 、[/size][color=#0000ff][size=150](x[sup]n[/sup])'=nx[sup]n-1[/sup][/size][/color] [br]・[color=#0000ff][b]三角関数[trigonometry][/b][/color][br][size=150](sinx)'=cosx[/size][size=150]、(cosx)'=[b][color=#ff0000]-[/color][/b]sinx[/size][size=150]、[color=#0000ff](tanx)′[/color]=[color=#0000ff][b]1/cos[sup]2[/sup]x [/b](-1/tanx)'[b]=1/sin[sup]2[/sup]x[/b][/color][/size][br][color=#0000ff][b]・指数・対数[exponetial/logarithmic][br][/b][/color][size=150](e[sup]x[/sup])′=e[sup]x[/sup]、[size=150][color=#0000ff][b](lnx)′=1/x、[/b][/color][/size][size=150][color=#0000ff](log[sub]a[/sub]x)′=1/(x lna)[/color][/size][/size][br][b][size=150]<導関数の演算>[/size][/b][br]・和差と定数倍の微分([color=#0000ff][b]比例と同じで線形[linear][/b][/color]な性質があるね)[br][size=150](f+g)'=f'+g'、(f-g)'=f'-g' 、[/size](c・f(x))'=c・f'(x)[br]・積と商の微分[br][size=150][color=#0000ff](fg)'=f'g+fg' 、[/color][/size][size=150][color=#0000ff](1/f)'=-f'/f[/color][color=#0000ff][sup]2[/sup][/color] [/size][size=150][color=#0000ff]、(f/g)'=(f'g-fg')/g[sup]2[/sup][/color][/size] [br][size=150][size=100]・合成関数の微分[color=#0000ff][Chain Rule] 分数のかけ算のように連鎖的にかける。[/color][br][b][math]\frac{dz}{dx}=\frac{dz}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}[/math][/b][/size][/size][color=#0000ff][b][size=150]、ds/dp=ds/dr・dr/dq・dq/dp[br][/size][/b](例)[br][/color]「y=(x+1)(x[sup]2[/sup]+1)の微分」は?[br] (x+1)'(x[sup]2[/sup]+1)+(x+1)(x[sup]2[/sup]+1)'=(x[sup]2[/sup]+1)+2x(x+1)=3x[sup]2[/sup]+2x+1[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「y=1/x[sup]2[/sup]の微分」は?[br]パワールールを使うと、(x[sup]-2[/sup])'=-2x[sup]-3[/sup]=-2/x[sup]3[br][/sup]逆数微分でやると、-2x/(x[sup]2[/sup])[sup]2[/sup]=-2/x[sup]3[/sup][br]商の微分でやると、(0-2x)/(x[sup]2[/sup])[sup]2[/sup]=-2/x[sup]3[/sup][br][color=#0000ff](例)[br][/color]「y=xlogx, y=x/(x[sup]2[/sup]+1), y=e[sup]-x[/sup]をxで微分」すると?[br]・y=xlogxはf=xとg=logxの積 だから、積の微分はf'g+fg'=1・logx+x・1/x=logx+1[br]・y=x/(x[sup]2[/sup]+1)はf=x,とg=x[sup]2[/sup]+1の商だから、[br] 商の微分は(f'g-fg')/g2=(1・(x[sup]2[/sup]+1)-x・(2x))/(x[sup]2[/sup]+1)[sup]2[/sup]=(-x[sup]2[/sup]+1)/(x[sup]2[/sup]+1)[sup]2[/sup][br] ・y=e[sup]-x[/sup]はt=-x。y=e[sup]t[/sup]。の合成だから微分連鎖はdy/dx=dy/dt・dt/dx=e[sup]t[/sup]・(-1)=-e[sup]-x[/sup][br][color=#0000ff](例)[br][/color]「y=sin[sup]3[/sup](2x+1)をxで微分」すると?[br] y=p[sup]3[/sup],p=sint, t=2x+1の3回の微分連鎖だね。[br]dy/dx=dy/dp・dp/dt・dt/dx=3p[sup]2[/sup]・cost・2=3sin[sup]2[/sup](2x+1)・cos(2x+1)・2=6sin[sup]2[/sup](2x+1)cos(2x+1)[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「y=x[sup]2[/sup]/(2x+1)をxで微分」すると?[br]商の微分を使うと((x[sup]2[/sup])'(2x+1)-(x[sup]2[/sup])(2x+1)')/(2x+1)[sup]2[/sup][br]=(2x(2x+1)-2(x[sup]2[/sup]))/(2x+1)[sup]2[/sup]=2x(x+1)/(2x+1)[sup]2[br][b][/b][/sup][size=150][sup][b][br][/b][/sup][/size][size=150][b]<多項式の微分の利用>[/b][br][/size]「2次以上の多項式f(x)が(x-a)[sup]2[/sup]で割り切れる」⇔「f(a)=f'(a)=0」[br]準備、F(x)=(x-a)[sup]2[/sup]Q(x)とおくと、F'(x)=(x-a)(2Q(x)+(x-a)Q'(x))。だから、F(a)=F'(a)=0。[br]「⇒」f(x)が(x-a)2で割り切れるなら、f(x)=F(x)とおける。だから、f(a)=f'(a)=0。[br]「⇐」f(x)=F(x)+px+qとおくと、f(a)=F(a)+pa+q=pa+q=0と、f'(a)=F'(a)+p=p=0となる。[br] だから、p=q=0なので、f(x)=F(x)だから、f(x)は(x-a)[sup]2[/sup]で割り切れる。[br]微分を使うと、2項係数の性質も導ける。[br]・[sub]n[/sub]C[sub]1[/sub]+2[sub]n[/sub]C[sub]2[/sub]+3[sub]n[/sub]C[sub]3[/sub]+.....+n[sub]n[/sub]C[sub]n[/sub]=n2[sup]n-1[br][/sup]2項定理から(1+x)[sup]n[/sup]=[sub]n[/sub]C[sub]0[/sub]1+[sub]n[/sub]C[sub]1[/sub]x+[sub]n[/sub]C[sub]2[/sub]x[sup]2[/sup]+[sub]n[/sub]C[sub]3[/sub]x[sup]3[/sup].....+[sub]n[/sub]C[sub]n[/sub]x[sup]n[/sup][sup][br][/sup]両辺微分してn(1+x)n-1=[sub]n[/sub]C[sub]1[/sub]1+2[sub]n[/sub]C[sub]2[/sub]x+3[sub]n[/sub]C[sub]3[/sub]x[sup]2[/sup].....+n[sub]n[/sub]C[sub]n[/sub]x[sup]n-1[br][/sup]x=1を代入する。n2[sup]n-1[/sup]=[sub]n[/sub]C[sub]1[/sub]+2[sub]n[/sub]C[sub]2[/sub]+3[sub]n[/sub]C[sub]3[/sub].....+n[sub]n[/sub]C[sub]n[br][/sub]

微分形式を活用しよう

3.微分形式

[b][size=150]<微分形式dy、dxの利用>[br]・陰関数の微分[br][/size][/b]y=の形ではなく、等式の左辺にxとyがまざっている陰関数形式の微分の注意点。[br][color=#0000ff][b]変数yを定数ではなく関数として扱う[/b][/color]ことになり、合成関数・積・商などの扱いになる。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「x[sup]2[/sup]+xy+y[sup]2[/sup]=k(定数)をxで微分」すると?[br](x[sup]2[/sup])’=2xのように、yが入らないと通常通り。[br](y[sup]2[/sup])は合成関数扱いになる。[color=#0000ff][b]d(y[sup]2[/sup])/dy・dy/dx=2y・y'[/b][/color][br](xy)'は積の微分扱いになる。[color=#0000ff][b](xy)'=x'y+xy'=y+xy'[/b][/color][br]これから、 2x+y+xy'+2y・y'= 0 となるから、(2x+y)=-(x+2y)y'となり、y'=-(2x+y)/(x+2y)。[br][b][size=150][br]・パラメータ表示の微分[/size][/b][br][color=#0000ff][b]dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)[/b][/color]のようにパラメータで微分したものの商で求める。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「曲線x=cos[sup]5[/sup]θ,y=sin[sup]5[/sup]θの導関数」は?[br] 導関数はdy/dx=(dy/dθ)/(dy/dθ)=(5sin[sup]4[/sup]θ・cosθ)/(5cos[sup]4[/sup]θ・(-sinθ))=-tan[sup]3[/sup]θ。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「パラメータθで、(x,y)=(1-cosθ, θ-cosθ)とするときのxによる微分y', y"」は?[br][math]\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}=\frac{\left(\theta-sin\theta\right)'}{\left(1-cos\theta\right)'}=\frac{1-cos\theta}{sin\theta}[/math](=f/g)とおくと、[br][math]\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\frac{f}{g}\right)}{dx}=\frac{\frac{d\left(\frac{f}{g}\right)}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}=\frac{\frac{\left(f'g-fg'\right)}{g^2}}{g}=\frac{\left(f'g-fg'\right)}{g^3}=\frac{\left(1-cos\theta\right)'\left(sin\theta\right)-\left(1-cos\theta\right)\left(sin\theta\right)'}{sin^3\theta}=\frac{sin^2\theta+cos^2\theta-cos\theta}{sin^3\theta}[/math][br]=[math]\frac{1-cos\theta}{sin^3\theta}[/math][br][br][b][size=150]・逆関数の微分[/size][/b][br][color=#0000ff][b]dy/dx=1/(dx/dy)[/b][/color]のように逆関数を戻して変数yで微分したものの逆数で求める。[br][color=#0000ff]y=x[sup]2[/sup]の逆関数x=y[sup]2[/sup]をxで微分すると、dx/dy=d(y[sup]2[/sup])dy=2y=2√xだから、dy/dx=[math]\frac{1}{2\sqrt{x}}[/math][br](例)[/color][br]「x=siny 、x=cosyをxで微分」すると?[br]dx/dy=d(siny)/dy=cosy=√(1-sin[sup]2[/sup]y)=√(1-x[sup]2[/sup]) 。だから、(sin[sup]-1[/sup]x)'=[math]\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}[/math][br]dx/dy=d(cosy)/dy=-siny=-√(1-cos[sup]2[/sup]y)=-√(1-x[sup]2[/sup])。だから、(cos[sup]-1[/sup]x)'=[math]-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}[/math] [br][b][size=150]<対数微分法>[br][/size][/b]logxをxで微分すると、1/xだが、[color=#0000ff][b]logyをxで微分すると微分連鎖で1/y・y'[/b][/color]となる。[br]だからy=f(x)の対数をとってxで微分すると、y'を求められる。両辺が正であれば対数が取れる。[br]log y=logf(x)。両辺微分して、[color=#0000ff][b]y'/y= f'(x)/f(x)[/b][/color]。だから、y'=y/f(x)・f'(x)となる。[br][size=100]y=log|sinx|をxで微分すると[/size][size=100]y'=(sinx)'/sinx=cosx/sinx=1/tanx[br][size=100]y=1/2log|(x-1)/(x+1)|をxで微分すると[/size][size=100]y'=1/2(log(x-1)-log(x+1))'=1/2(1/(x-1)-1/(x+1)=1/(x[sup]2[/sup]-1)[br][/size][/size][color=#0000ff](例)[br][/color]「x>0のとき、y=x[sup]x[/sup]をxで微分」すると?[br]両辺の対数logy=x・logx。両辺をxで微分すると、y'/y=(x )'logx+x(logx)'=logx+1。[br]y'について解くと、y'=y・(logx+1)[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「x>0のとき、y=x[sup]α[/sup](αは実数)をxで微分」すると?[br]両辺の対数logy=α・logx。両辺をxで微分すると、y'/y=α/x。[br]y'について解くと、y'=y・α/x=x[sup]α[/sup]・α/x=αx[sup]α-1[/sup]。[br][color=#0000ff](例)[/color][br]「y=[math]\sqrt{\frac{(1-x)(2x^2+5)}{(x-2)^3}}[/math]をxで微分」すると?[br] べき関数、積、商、合成関数の微分法のすべてを使えば求められるが、対数微分法を使ってみよう。[br]両辺の対数はlogy=1/2{log|1-x|+log|2x[sup]2[/sup]+5|-3log|x-2|}となり、xで微分すると、[br]y'/y=1/2{-1/(1-x)+4x/(2x[sup]2[/sup]+5)-3/(x-2)}となるね。[br]これをy'について解くと、y'=y/2{-1/(1-x)+4x/(2x[sup]2[/sup]+5)-3/(x-2)}[br]=1/2・√((1-x )(2x[sup]2[/sup]+5)/(x-2)[sup]3[/sup]){-1/(1-x)+4x/(2x[sup]2[/sup]+5)-3/(x-2)}[br][size=150][b]<高次導関数>[/b][/size][br][color=#0000ff][b]導関数をくり返し求めたものを高次導関数とか、高階導関数[higher derivative][/b][/color]という。[br]f(x)をn回微分したn次導関数はf[sup](n)[/sup](x)とかいたりする。[br]たとえば、関数Aを1回微分して導関数Bが求められることを、A→Bと表すことにしよう。[br]すると、x[sup]n[/sup]→nx[sup]n-1[/sup]→n(n-1)x[sup]n-2[/sup]→n(n-1)(n-2)x[sup]n-3[/sup]→n(n-1)(n-3)x[sup]n-4[/sup][br]となるから、(x[sup]n[/sup])[sup](k)[/sup]=nPkx[sup]n-k[/sup][color=#0000ff][br](x[sup]n[/sup])[sup](n)[/sup]=nPnx[sup]n-n[/sup]=n[/color][br]「sin[sup](n)[/sup](x)=sin(x+nπ/2)」になる理由は?[br]sinx→ cosx=sin(x+π/2) →-sinx=sin(x+π) →-cosx=sin(x+3π/2) →sinx=sin(x+2π)[br]つまり、1回微分でsinの角がπ/2ずつ増えることになり、4回で戻っているから。[br]★2回微分で、逆符号になるというのも面白いね。[br][br]