定数係数2階線形非同次は未定係数法で

強制振動と共鳴1

1.定数係数2階線形非同次

[size=150][b]このワークシートは[url=https://www.geogebra.org/m/twxxx3yq]Math by Code[/url]の一部です。[br][br][/b]前回まで、2階線形同次を判別式で分類して解きました。[br]今回は、同じ2階線形だけど、非同次の場合について調べてみよう。[br][b][br][size=150][b]<非同次の特解>[/b][/size][br][br][/b][/size]2階のa,bが定数の線形非同次微分方程式[b]y"+ay'+by=f(x)[/b]の一般解をy、特殊解をysとする。[br]解法は[b][color=#0000ff]特別解、特殊解(特解)[/color][/b]が決め手になる。[br]なぜか?[br]微分の線形性から、非同次一般解yー非同次特殊解syは同次一般解y0になる。[br][b]y-ys[/b]は(y-ys)''+a(y-ys)'+b(y-ys)=y"+ay'+by-(ys''+ays'+bys)=f(x)-f(x)=0から、[b]y"+ay'+by=0の解となる。[br]y- ys=y0となるから、y=y0+ys[br][/b]つまり、[color=#0000ff][b]非同次の一般解yは、同次一般解y0に特解ysを加えればよいのです。[/b][br][/color][br][b][size=150]<未定係数法>[/size][/b][br]f(x)が定数、べき関数、指数関数、三角関数なら、[b][color=#0000ff]特殊解は予想しやすい[/color][/b]。[br]そこで、未定係数をつけたy=特殊解の候補を代入して、決定するのが未定係数法。[br]f(x)の種別による特解ysの求め方。[br]・定数f(x)=cなら、y''=y'=0を代入して0+a*0+by=cを解いて、[b]ys=c/b[br][/b]・1次式f(x)=px+qなら、y=Ax+Bを代入してa*(A)+b(Ax+B)=px+qの係数比較から[br] bA=p、aA+bB=qから、A=p/b, B=q/b^2-ap/b。[b]ys=p/b x + (qb-ap)/b[sup]2[/sup][/b][br]・指数関数f(x)=Be[sup]cx[/sup]なら、y=Ae[sup]cx[/sup]を代入して、 (Ae[sup]cx[/sup])''+a(Ae[sup]cx[/sup])'+bAe[sup]cx[/sup]=e[sup]cx[/sup]から、e[sup]cx[/sup]で割り、[br] (c[sup]2[/sup]+ac +b)A=B A=B/(c[sup]2[/sup]+ac +b) より、ys=B/(c[sup]2[/sup]+ac +b) e[sup]cx[/sup][br]・三角関数f(x)=Bcos(cx)またはBsin(cx)なら、[b]y"+ay'+by=Be[sup]icx[/sup]とおき、その特解を求める。[br][/b] y=Ae[sup]icx[/sup]の代入(-c[sup]2[/sup]+iac +b)A=Bから、ys=B/(-c[sup]2[/sup]+iac +b) e[sup]icx[/sup]より、[br] f(x)=Bcos(cx)の特解はRe(ys),f(x)=Bsin(cx)の特解はIm(ys) [br] または、y=Asincx + Bcoscxを代入して係数比較する。[br]・f(x)がn次多項式なら、ysもn次多項式で未定係数を使います。[br]・他にf(x)が多項式、指数関数、三角関数の積ならば、ysも未定係数でそれらの積を代入します。[br][br][color=#0000ff](例)[br][/color] y" -3y’+2y=2x+1 特解がys=2/2 x +(1*2-(-3)*2)/(2[sup]2[/sup])=x+2[br] 同次式の一般解がt[sup]2[/sup]-3t+2=0の解がt=1,2からy=Ae[sup]1x[/sup]+Be[sup]2x[/sup]だから、[br] 非同次の一般解はys+y=x+2+Ae[sup]1x[/sup]+Be[sup]2x[/sup][color=#0000ff][br](例)[br][/color] y" +2y’+y=4e[sup]x[/sup] 特解がys=4/(1[sup]2[/sup]+2(1)+1) e[sup]x[/sup]= e[sup]x[/sup][br] 同次式の一般解が(t+1)[sup]2[/sup]=0の解t=-1から、y=(Ax+B)e[sup]-1x[/sup]だから、[br] 非同次の一般解はys+y= e[sup]x[/sup]+(Ax+B)e[sup]-x[/sup][br][color=#0000ff](例)[/color][br] y" -2y’+2y=5sin 2x[br] ・yを複素関数とみなして、y" -2y’+2y=5e[sup]i2x[/sup]とおく。[br] y=Ae[sup]i2x[/sup]を代入して、e[sup]i2x[/sup]でわり(-4-4i+2)A=5 A=5/{(-2)(1+2i)}=-1/2(1-2i)から、[br] ys=Ae[sup]i2x[/sup]=-1/2(1-2i)(cos 2x + i sin2x) = -1/2{(cos 2x +2sin2x) + (-2cos2x+sin2x) i }[br] 特解はIm(ys)=-1/2sin2x+cos2x[br] ・または、y=Asin2x + Bcos2xとおき、代入する。[br] (Asin2x + Bcos2x)" -2(Asin2x + Bcos2x)’+2(Asin2x + Bcos2x)=5sin 2x[br] (-4Asin2x -4Bcos2x) -(4Acos2x - 4Bsin2x)+(2Asin2x + 2Bcos2x)=5sin 2x[br] sin2x(-4A+4B+2A-5) + cos2x(-4B -4A + 2B)=0[br] -2A+4B=5 -2B=4A B=-2A -10A=5 A=-1/2 , B=1 ys=-1/2sin2x + cos2x[br] 特性方程式はt2-2t+2=0 (t-1)2=-1 t=1±i [br] 同次式の一般解はy=e[sup]x[/sup](A cosx + B sinx)だから、[br] 非同次の一般解はys+y=-1/2sin2x + cos2x+e[sup]x[/sup](A cosx + B sinx)[br]

2.実装

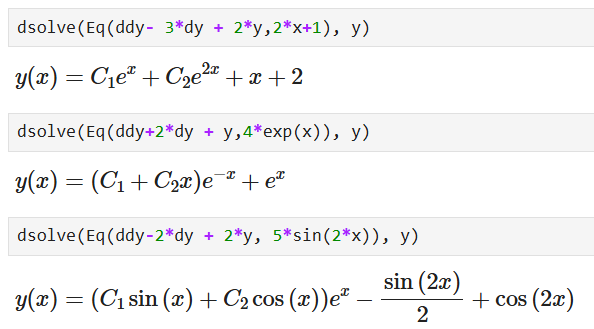

[color=#9900ff][b][u][size=150]質問:非同次2階定数係数の微分方程式を解析的に解くコードはどうかいたらよいですか。[br][/size][/u][/b][/color][br][b][size=150]<Sympy>[/size][/b][br]sympyでは、同次と同じように非同次が解けるはずです。[br][b]y = Function('y')(x)[/b]とかいておくと、yがxの関数であることを宣言しているので、[br]それ以降いちいち、yをy(x)と書く必要がないようです。[br]微分方程式はEq(左辺, 右辺 )とかきます。[br]これをy=の形の一般解を得るために[b]nsolve(微分方程式, y)[/b]とかけばよいね。[br]「y" -3y’+2y=2x+1」[br]「y" +2y’+y=4e[sup]x[/sup] 」[br]「y" -2y’+2y=5sin 2x」を解いてみよう。[br][br]#[IN]Python[br]#===========================[br][color=#0000ff]from [/color][url=http://sympy.abc/]sympy.abc[/url][color=#0000ff] import *[br]from sympy import *[br]y = Function('y')(x)[br]ddy=Derivative(y, x, 2)[br]dy=Derivative(y, x)[/color]

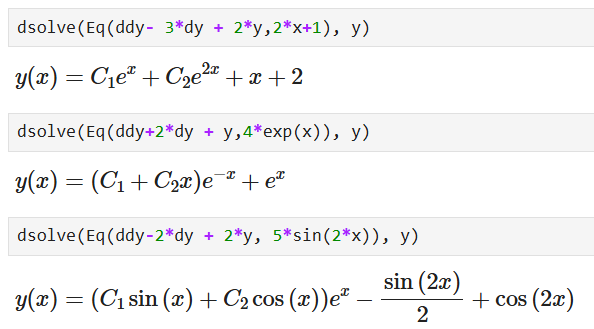

[b][size=150]<Geogebra>[br][/size][/b]CASで非同次を解いてみよう。[br]SolveODE(微分方程式)とかきます。

3.実例

[b][size=150]<ばねの強制振動と共鳴>[br][/size][/b]地震のショックをやわらげるダンパー、[br]橋をわたるときのゆれの増大、[br][br][b]いろんな場面で、ゆれを押さえたり増幅すること[/b]がテーマになります。[br]これらは非同次微分方程式とつながりますよ。[br][br]前回、空気抵抗を入れた水平のばねを調べましたね。[br]空気抵抗は、ばねの先端のおもりの速さに比例して、時間とは無関係でした。[br][b]空気抵抗のかわりに時間とともに変化する力F(t)を作用させる[/b]ことを考えてみよう。[br]初期値は、ばねの自然の変位をx0、t=0の速度はv=0としましょう。[br]xを時間の関数としてF=mx''=-kx-F(t)。(m、kは正)[br]つまり、[b]mx''+kx=F(t)[/b]という非同次微分方程式ができるね。[br][br]でも、mがじゃまなので、[br]F(t)=mf cos(ωt) 。これは、振幅fで周波数ωで、質量mに比例する力だね。[br]k=m ω0[sup]2[/sup]。これは、単振動のときと同様で、ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup]は正。[br][b]mx''+mω[sub]0[/sub][sup]2[/sup]x=mfcos([b]ω[/b]t)[br][/b][b]x''+ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup]x=fcos([b]ω[/b]t)[br][/b]と簡単になる。[br][br]・一般解を求めよう。[br] x=Asin[b][b]ω[/b]t[/b] + Bcos[b][b]ω[/b]t[/b]とおき、代入する。[br] (Asin[b][b]ω[/b]t[/b] + Bcos[b][b]ω[/b]t[/b])" +[b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b](Asin[b][b]ω[/b]t[/b] + Bcos[b][b]ω[/b]t[/b])=[b]fcos([b]ω[/b]t)[/b][br] (-[b]ω[sup]2[/sup][/b]Asin[b][b]ω[/b]t[/b] -[b]ω[sup]2[/sup][/b]Bcos[b][b]ω[/b]t[/b]) +([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]Asin[b][b]ω[/b]t[/b] + [b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]Bcos[b][b]ω[/b]t[/b])=[b]fcos([b]ω[/b]t)[/b][br] sin[b][b]ω[/b]t[/b](-[b]ω[sup]2[/sup][/b]A+[b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]A) + cos[b][b]ω[/b]t[/b](-[b]ω[sup]2[/sup][/b]B+ [b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]B-f)=[b]0[/b][br] ([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])A=0 ([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])B=f[br] [b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b]≠0 なら、A=0、B=f/ ([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])[br] 特解はxs=f/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])cosωt[br] 特性方程式はt[sup]2[/sup]+[b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]=0 t=±i [b]ω[sub]0[/sub][/b][br] 同次式の一般解はx=e[sup]0x[/sup](A cos[b]ω[sub]0[/sub][/b]t+ B sin[b]ω[sub]0[/sub][/b]t)=(A cos[b]ω[sub]0[/sub][/b]t + B sin[b]ω[sub]0[/sub][/b]t)だから、[br] 非同次の一般解はxs+x=f/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])cosωt + (A cos[b]ω[sub]0[/sub][/b]t + B sin[b]ω[sub]0[/sub][/b]t)[br][br]・初期条件を入れた特殊解は、[br] t=0で、v=0, x=x0。[br] x(0)=f/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])cos0+ (A cos[b]0[/b] + B sin[b]0[/b])[br] =f/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])+ A = x0 これから、A=x0- f/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])[br] v(t)=dx/dt=(f/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])cosωt + (A cos[b]ω[sub]0[/sub][/b]t + B sin[b]ω[sub]0[/sub][/b]t))'[br] =-fω/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])sinωt +[b]ω[sub]0[/sub][/b](-A sin[b]ω[sub]0[/sub][/b]t + B cos[b]ω[sub]0[/sub][/b]t)[br] v(0) = -fω/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])sin0 +[b]ω[sub]0[/sub][/b](-A sin[b]0[/b] + B cos[b]0[/b])[br] = [b]ω[sub]0[/sub][/b] B =0 だから、[b]ω[sub]0[/sub][/b] から, B=0[br] A,Bを代入して、[br] x(t)=f/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])cosωt + (A cos[b]ω[sub]0[/sub][/b]t + B sin[b]ω[sub]0[/sub][/b]t)[br] =f/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])cosωt + (x0- f/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])) cos[b]ω[sub]0[/sub][/b]t + 0 sin[b]ω[sub]0[/sub][/b]t)[br] = x0cos[b]ω[sub]0[/sub][/b]t + f(cosωt - cos[b]ω[sub]0[/sub][/b]t)/([b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b])[br] = [math]x_0cos\left(ω_0t\right)+f\frac{cos\left(ωt\right)-cos\left(ω_0t\right)}{ω_0^2-ω^2}[/math] [br][br]ここまでやってみて、何か気が付くことはないだろうか?[br][b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]-[b]ω[sup]2[/sup][/b]≠0 であることは必要だけど、[b]ω[sub]0[/sub][sup]2[/sup][/b]と[b]ω[sup]2[/sup][/b]が限りなく近いときは意味があるよね。[br][color=#9900ff][u][b][size=150][br]質問:ω[sup]2[/sup]がω[sub]0[/sub][sup]2[/sup]に限りなく近づくとどうなるでしょうか。[sup] [br][/sup][/size][sup][/sup][/b][/u][/color][br][b][color=#0000ff][size=150]共鳴(レゾナンス)[/size][/color][/b]が起こります。[br]共鳴は、日常のコトバとしては、同じ考えに同調するという響きあうというよいイメージで使われたりしますね。[br]でも、物理的には、振動するものに外部から同じ振動数の力が加わったとき、波の山と山が重なり、増幅される現象です。[br]しかも、それが減衰せずに振幅が増大し続けると危険な結末になることもあるかもしれません。[br]だから、負のイメージですね。[br]みんなが吊り橋を同じリズムで渡ると橋がどんどん揺れるという怖い経験をしたことはありませんか。[br][br]数式でみると、特殊解のx(t)のfに乗じた分数部分は、ロピタルの定理により、ωの有理関数とみて微分してから、ωにω0を代入したものが極限値となる。[br][br]ωがω0に近づくとき、分数部分は、[math]\frac{\left(cos\left(ωt\right)-cos\left(ω_0t\right)\right)}{\left(ω_0^2-ω^2\right)}=\frac{-tsin\left(ωt\right)}{-2ω}=\frac{t}{2ω}sin\left(ωt\right)->\frac{t}{2ω_0}sin\left(ω_0t\right)[/math] が極限。[br]だから、x(t)= [math]x_0cos\left(ω_0t\right)+\frac{f}{2ω_0}sin\left(ω_0t\right)t[/math]